वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण - कृषि के लिए एक वरदान Publish Date : 31/05/2025

वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण - कृषि के लिए एक वरदान

प्रोफेसर आर. एस. सेंगर एवं डॉ0 कृशानु

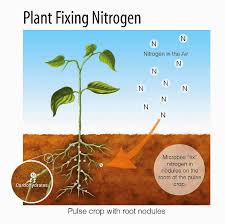

दलहन (मूंगफली एवं सोयाबीन) और कुछ चारे (लोबिया, ग्वार, बरसीम और लूसर्न), आदि में वायुमण्डल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की एक विलक्षण शक्ति पायी जाती है। इस नाइट्रोजन का संचय इन फसलों की जड़ों में विकसित गाँठों (नाड्यूल्स) में उपस्थित एक विशेष जीवाणु जिसे रायजोबियम कहते हैं, के द्वारा सम्पन्न होता है। नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की क्रिया इन फसलों के लिए बहुत लाभकारी होती है जिससे इनको नाइट्रोजन की कमी वाली भूमियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है और भूमि की उर्वराशक्ति में न केवल टिकाऊपन लाती है बल्कि उसमें वृद्धि भी करती है।

पृथ्वी के वायुमण्डल में 78 प्रतिशत प्राकृतिक नाइट्रोजन पायी जाती है जो सामान्य ताप और दाब पर निष्क्रिय होती है। लेकिन जीवमण्डल (बायोस्फियर) की संचित नाइट्रोजन की आवश्यकता इसकी उपलब्धता से कहीं अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी जीव और अधिकांश पेड़-पौधे गैसीय नाइट्रोजन को समाहित या पचा नहीं पाते। इसके विपरीत हवा में विद्यमान (0.03) प्रतिशत कार्बन डाईऑक्साइड सभी हरे पौधों द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण की जाती है। ऐसा आंकलन किया गया है कि समुद्र तल की ऊँचाई पर एक हेक्टर क्षेत्र के ऊपर लगभग 78,000 टन गैसीय नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके विपरीत विश्वस्तर पर वार्षिक जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण 1750 लाख टन होता है जिसमें सहजीवी (सिम्बियोसिस) विधि से स्थिरीकरण लगभग 700 लाख टन होता है।

मूल ग्रन्थिका का निर्माण

दलहनी फसलों की जड़ों (मूल) की गांठों में एक विशेष संरचना होती है जो कि अतिथेय पादप (होस्ट प्लाण्ट) और संक्रमण करने वाले राइजोबियम के बीच पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप बनती है। मूल गांठों के निर्माण का पहला चरण राइजोबियम का दलहनों के मूल मंडल (रायजोस्फीयर) में प्रचुरोद्भावन (प्रोलीफरेशन) का होना है। जैसे ही राइजोबियम मूलमंडल में प्रवेश करते हैं उनकी वृद्धि दलहनी पौधों में अन्य पौधों की तुलना में अच्छी होती है।

मूल गांठों के निर्माण आरम्भ होने में पौधे और राइजोबियम में जो परिवर्तन होता है वह यह दर्शाता है कि कोषकीय संरचना सिम्बियोसिस स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पना "लेक्टिन पहचान" (लेक्टिन रिकगनीशन) है जो कि संक्रमण क्षेत्र में मौजूद अनेक प्रकार के राइजोबियम विभिन्न दलहन लेक्टिन (लेग्यूमलेक्टिन) कार्बोहाइड्रेट बांइडिंग प्रोटीन होती हैं जो राइजोबियम की सतह पर पाये जाने वाले कार्बोहाइड्रेट से जुड़ने में मदद करती हैं।

राइजोबियम के संक्रमण से मूलरोमों का मुड़ना अतिथि की सक्रियता दर्शाते हैं। इसके प्रभाव से वाह्यचलीय कोशिकाओं की (जो मूलरोम सृजन करती है) भित्ति मोटी होना आरम्भ कर देती हैं। और बढ़कर संक्रमण बिन्दु बनाती हैं। संक्रमण धागा में शाखादार बहुकोशीय संरचना मूलरोम पायी जाती हैं। संक्रमण धागे मूल कोर्टेक्स कोशिका द्रव्य की तरह वृद्धि करते हैं। मूलरोम से अन्तःकोर्टेक्स तक संक्रमण धागे का रास्ता स्पष्ट रूप से चिन्हित रहता है। संक्रमण धागे अन्तःत्वचा में प्रवेश नहीं करते हैं। अतः ग्रन्थिकायें कार्टेक्स में वाहिर्जात (एक्सोजीनस) ढंग से बनती हैं।

मूल कोशिकाओं का प्रचुर मात्रा में बनना संक्रमण घागों से राइजोबियम के छोड़ने पर निर्भर करता है। वृद्धि करती हुई ग्रन्धिकायें मूल की वाह्य त्वचा को भेदकर जड़की बाह्य सीमा के बाहर निकल जाती है। गांठों में मौजूद राइजोबियम मूल जीवाणु से इस आधार पर भिन्न होता है कि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। यह सहजीवन का आधारभूत परिवर्तन है।

नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया

जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण मूलतः वायुमंडलीय डाईनाट्रोजन को अमोनिया में बदलने की क्रिया है। यह गुण केवल राइजोबियम में ही पाया जाता है जो कि तीन प्रजातियों (राइजोबियम, ब्रैडीरायजोबियम और अजोरायजोबियम) में पाये जाते हैं। प्राकृतिक राइजोबियम मिट्टी में पाये जाते हैं जहाँ दलहनी फसल पिछले वर्षों उगाई जाती रही हों। अधिकांश प्राकृतिक राइजोबियम ग्रन्थिकायें बनाने और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निष्क्रिय होते हैं।

जड़ों की गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक विशेष एन्जाइम जिसे नाइट्रोजिनेज कहते हैं, के द्वारा सम्पन्न होता है। यह राइजोबियम जीवाणु में पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज समूह लोहा और गंधक प्रोटीन का बना होता है जिसको नाइट्रोजन रिडक्टेज या नाइट्रोजिनेज कहते हैं। नाइट्रोजन के एक अणु के विघटन से दो अणु अमोनिया बनती है। हाड्रोजिनेज एन्जाइम जो जीवाणु कोशिका में उपस्थित होते हैं, सम्पूर्ण या आंशिक हाइड्रोजन का प्रयोग करके "एटीपी" उत्पन्न करते हैं। गांठों में नाइट्रोजिनेज की सबसे अधिक क्रियाशीलता कोशिका में सामान्यतः पायी जाने वाली ऑक्सीजन की सांद्रता के आधे से कम सांद्रता पर होती है क्योंकि यह एन्जाइम ऑक्सीजन के सामान्य स्तर पर निष्क्रिय हो जाता है।

जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से दलहन की पैदावार बढ़ने में बाधाएँ शोध प्रेक्षकों और किसानों के खेत पर राइजोबियम पर किये गये प्रदर्शनों में भली प्रकार राइजोबियम की उपयोगता दर्शायी गयी। तथापि राइजोबियम टीकाकरण किसानों में लोकप्रिय नहीं हुआ। इसके लिए निम्नलिखित बाधायें उत्तरदायी है:

राइजोबियम का उत्पादन कम होना

(क) एक हेक्टर क्षेत्र के लिए 500 ग्राम राइजोबियम टीका की आवश्यकता होती है। देश में दलहन का क्षेत्रफल 240 लाख हेक्टर है। अतः प्रतिवर्ष 12000 टन रायजोबियम की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत देश में प्रतिवर्ष 10,000 टन रायजोबियम की कमी रहती है जिसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं हो पाता है।

(ख) संवाहक (इनोकुलेन्ट) की गुणवत्ता ठीक न होना यद्यपि राइजोबियम के लिए मानक तैयार कर लिये गये हैं जिसके अनुसार नमूनों में राइजोबियम की संख्या गिनी जाती है जो वास्तविक राइजोबियम नहीं होते।

(ग) अन्य लागत की तुलना में राइजोबियम पर प्रचार-प्रसार कम होता है।

(घ) प्राकृतिक कारक इन कारकों में जैविक व अजैविक दबाव आते हैं जैसे जैविक दबाव में प्राकृतिक राइजोबियम व उन्नतशील राइजोबियम में प्रतिस्पर्धा का होना है जिसमें प्राकृतिक राइजोबियम सफल रहते हैं। अजैविक कारकों में तापक्रम, भूमि का पीएच, नमी आदि आते हैं जिनका राइजोबियम के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है।

(ङ) भंडारण और स्थानान्तरण की अच्छी सुविधाओं का न होना जिसके कारण राइजोबियम कम समय तक जीवित रहता है।

राइजोबियम कल्चर से दलहनों की पैदावार बढ़ाने की संभावनाओं के लिए सुझाव :

1. अधिक सक्षम राइजोबियम की प्रजातियों का विकास करना।

2. ऐसी प्रजातियों का विकास करना जो भूमि के क्षारीयपन, जलभराव, उच्च तापक्रम, शुष्कावस्था आदि के लिए सहनशील हों।

3. दलहन की इस प्रकार की प्रजातियों का विकास करना जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में स्थिरीकरण करे।

4 मैदानी क्षेत्रों के लिए राइजोबियम की प्रजातियों का विकास करना।

5. राइजोबियम कल्चर के भंडारण के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का पता करना।

6. राइजोबियम के लिए उपयुक्त संवाहक को विकसित करना।

7. राइजोबियम उत्पादन इकाइयों को मदर कल्चर उपलब्ध कराना।

8. वर्तमान में उत्पादन इकाइयों को सुदृढ़ करना जिससे वह अधिक से अधिक राइजोबियम पैदाकर सकें। इसके साथ-साथ उत्पाद को क्रय करने को सुनिश्चित करें।

9 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थानों में और गैर सरकारी संस्थानों में नई उत्पादन इकाइयों को स्थापित करना।

10. प्रत्येक उत्पादन इकाई के पास उचित क्षमता का फरमेन्टर उपलब्ध कराना।

11. पॉलीमर आधारित संवाहकों को प्रयोग में लाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक राइजोबियम जीवित रह सकें और उनके जीवन का स्तर बढ़ सके।

12. प्रचार एवं प्रसार तथा प्रदर्शन कार्यक्रम की बाह्य सीमा के बाहर निकल जाती है। गांठों में मौजूद राइजोबियम मूल जीवाणु से इस आधार पर भिन्न होता है कि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। यह सहजीवन का आधारभूत परिवर्तन है।

लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।