शैवालों के सुनहरे रत्न डायटम Publish Date : 17/05/2025

शैवालों के सुनहरे रत्न डायटम

प्रोफेसर आर. एस. सेंगर एवं डॉ0 कृशानु

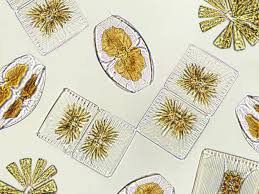

डायटम्स हैं सूक्ष्म आकार के जो अपने अद्भुत गुणों के कारण वैज्ञानिकों को सदैव ही अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले ये एकमात्र सजीव हैं, जिनकी कोशिका भित्ति सिलिकॉन की बनी होती है और इनका कांच की तरह पारदर्शी बाह्य कंकाल बनाती है। इनके इस सिलिका युक्त कंकाल को फुस्थ्यूल कहते हैं। प्रकृति में विविध प्रजातियों के डायटम्स पाए जाते हैं और प्रजाति के अनुसार ही इनके सिलिकामय कंकाल भी विविध आकृतियों के होते हैं।

इनकी कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले सिलिका के जटिल और सुन्दर पैटर्न, जो इन की मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होते, प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार हैं। सिलिका युक्त मिति के कारण ही यह मृत्यु के पश्चात् डायटम मृदा बनाते हैं और सिलिका के जैव-भूरासायनिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हैं। ये हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जल, मृदा यहाँ तक कि वर्षा में भी इनकी उपस्थिति इनके सर्वव्यापी होने का प्रमाण है।

इन सूक्ष्म शैवालों की जत्तीय पारिस्थितिक तंत्र में अहम् भूमिका है क्योंकि ये लगभग 25 प्रतिशत तक ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को संचित भोजन के रूप में स्थिरीकरण करते हैं।

उद्भव, विकास और वितरण

डायटम्स, उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ से ही वैज्ञानिकों की रुचि का विषय रहे हैं। यह वह समय था जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवर्धन क्षमता में निरंतर सुधार हो रहा था और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए सुगम हो गया था। सबसे प्राचीन डायटम जिनकी उपस्थिति दर्ज की गयी है. वह जुरासिक काल के हैं, किन्तु सबसे अच्छी तरह संरक्षित डायटम्स क्रिटेशियस काल में प्राप्त हुए हैं। डायटम कोशिका भित्ति की संरचना और सिलिका लवणों के जमाव में उत्तरोत्तर विकास क्रिटेशियस काल से इओसीन काल तक दिखाई देता है। विकास के साथ-साथ डायटम्स में सिलिका के जमाव में निरंतर कमी हुई है जो कि संसाधनों के सीमित हो जाने पर निरंतर प्रतिस्पर्धा का परिणाम है।

जाति वृत्तीय समानता के आधार पर यह माना जाता है कि डायटम्स (सुनहरे शैवाल) का उद्भव लाल और हरे शैवालों के संयोग से हुआ है। इसी प्रकार डायटम्स में स्फेरॉइड की उपस्थिति रसायनो वैक्टीरिया का प्रमुख लक्षण है। यूरिया चक्र (OUC) का पाया जाना डायटम्स का ऐसा लक्षण है जो प्राणियों से समकक्षता रखता है। यद्यपि डायटम्स में यूरिया चक्र कुछ भिन्न प्रकार का होता है।

डायटम्स के लगभग 200 वंश और 12 हजार जातियां सुपरिचित हैं। कुछ जातियां ऐसी भी हैं जो गहरे समुद्री जल में प्रकाश के अभाव में विषम पोषी जीवन व्यतीत करती हैं। कुछ जातियां अन्य जीवों के शरीर के अन्दर या बाहर सहजीवन में भी रहती हैं। भारत में विविध आवासों से प्राप्त लगभग 7000 जीवित और जीवाश्म जातियों का अध्ययन किया गया है। भारत में डायटम्स के अध्ययन के क्षेत्र में श्री एच. पी. गाँधी (1920-2008) का उल्लेखनीय योगदान रहा है।

डायटम कोशिकाओं में संचित तेल और मृत डायटम्स से प्राप्त सिलिका युक्त मृदा इन्हें औद्योगिक रूप से बहुउपयोगी बनाते हैं।

स्वभाव और वर्गीकरण

डायटम एक कोशिकीय स्वपोषी शैवाल हैं। ये प्रजाति के अनुसार विविध ज्यामितीय आकारों में पाए जाते हैं। सामान्यतः ये अचल होते हैं किन्तु कभी-कभी किसी आधार के सहारे सीमित गति प्रदर्शित करते हैं। यह गति एक चिपचिपे पदार्थ श्लेष्मा द्वारा एक खांचनुमा रचना जिसे रेफे कहते हैं, के सहारे होती है। ये जल में नितल (तल से आबद्ध) और प्लावक (जल में तैरने वाले) दोनों ही प्रकार के जीव समूहों में पाए जाते हैं।

स्वपोषी होने के कारण ये जल के केवल प्रकाशी क्षेत्र में अर्थात् जल में लगभग 200 मीटर गहराई तक पाए जा सकते हैं। ये शैवाल पादप जगत के डिवीज़न क्रायसोफाइटा के अंतर्गत वर्ग बेसीलेरिओफाइसी में रखे गये हैं। इनका आकार 20 से 200 माइक्रोन तक हो सकता है किन्तु कभी ये 2 मिलीमीटर तक भी लम्बे हो सकते हैं। इनकी कोशिकाएं एकल या कॉलोनी के रूप में पाई जाती हैं। एक कॉलोनी की सभी कोशिकाएं परस्पर श्लेष्मा तंतुओं के द्वारा चिपकी रहती हैं। वर्ग बेसीलेरिओफाइसी में संरचना और सममिति के आधार पर दी गई सेंटेल्स और पेन्नेल्स सम्मिलित किए गए हैं।

सेंट्रिक डायटम त्रिज्यात सममित होते हैं तथा इनमें रेफे नहीं पाया जाता। पेन्नेट डायटम पत्ती की तरह लम्बे होते हैं और ये केन्द्रीय खांच रेफे युक्त या रेफे रहित भी हो सकते हैं।

सिलिका कंकाल

एक अद्भुत कांच का घर डायटम्स की विशिष्ट सिलिका युक्त कोशिका भित्ति शुसच्यूत कहलाती है। ये फस्च्यूल कांच की तरह पारदर्शी होते हैं और ऐसा आभास देते हैं जैसे शेवाल ‘कांच के घर’ में बंद हो। फस्च्यूल दो कपाटों से मिलकर बना होता है। ऊपरी कपाट कुछ बड़ा होता है और निचले कपाट पर ढक्कन की तरह लगा होता है। ऊपरी कपाट को एपियीका और निचले कपाट को हाइपोथी का कहते हैं। एपीथीका का जो भाग हाइपोचीका को किनारों से ढका रहता है ‘एपीसिंगुलम’ कहलाता है तथा हाइपोथीका के ऊपरी कपाट से ढके हुए भाग को ‘हाइपोसिंगलम’ कहते हैं।

अर्थात् एपीसिंगुलम, हाइपोसिंगुलम पर फिट हो जाता है। इस स्थान पर गहल बैंड होते हैं जो शुख्यूल की रिम बनाते हैं। फुस्च्यून पर छिद्रों एकटिकाओं और उभारों के जटिल अलंकरण होते हैं।

कोशिका संरचना

कोशिका के मध्य में कोशिका द्रव्यी सेतु में केन्द्रक स्थित होता है जो एक बड़ी रिक्तिका से घिरा होता है। रिक्तिका के चारों ओर हरित लवक होते हैं। सिलिका संग्राहक पुटिका (SDV) गॉल्जीकाय के निकट संपर्क में होती है।

माइटोकॉण्डिया भी इन दोनों के समीप पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और सी के अतिरिक्त इनमें यूकोजैन्धिन और कैरोटिन वर्णक भी पाए जाते हैं जो इन्हें सुनहरा रंग प्रदान करते हैं। इनमें भोजन संग्रह एक विशिष्ट कार्बोहाईड्रेट का इसीलेमीनेरिन और तेल के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त ये गति के लिए कोशिका के चाहर श्लेष्मा का उत्पादन भी करते हैं। डायटम कोशिका में गैसों और अन्य पदाथों का विनिमय फुरव्यूल पर उपस्थित छिद्रों द्वारा होता है।

जीवन चक्र

डायटम्स की एक रोचक बात यह है कि इनमें जीवन चक्र का मुख्य भाग द्विगुणित कोशिका के रूप में होता है। आमतौर पर शैवालों में यह लक्षण नहीं पाया जाता। ज्यादातर शैवालों में मुख्य पादप शरीर अगुणित होता है, लेकिन डायटम अपवाद स्वरूप है। डायटम में अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन द्वारा दी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। प्रत्येक पुत्री कोशिका को पैरेंटल कोशिका से एक कपाट मिलता है। बाद में उसके नीचे एक छोटा कपाट बन जाता है।

पैरेंटल कपाट एपिथीका और नया कपाट हाइपोथीका बनाता है। उत्तरोत्तर विभाजनों के साथ-साथ कोशिका का जाकार घटता जाता है। एक निम्नतम आकार प्राप्त करने के बाद अलैंगिक जनन रुक जाता है और लैंगिक जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसमें अर्थसूत्री विभाजन द्वारा जगुणित कोशिकाएं बनती हैं। इन अगुणित कोशिकाओं को पुग्मक कहते हैं। युग्मकों के संयोजन से ऑक्सोस्पोर बनता है जो आकार में बहुत बड़ा होता है। इस ऑक्सोस्पोर में पुनः अलैंगिक जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।

डायटम्स में सिलिका भवन

डायटम्स वातावरण से सिलिकॉन प्राप्त करते है और अपनी कोशिका भित्ति में जमा करते हैं। कोशिका भित्ति में सिलिकॉन के जमाव से जटिल और समांगी कंकाल (फुस्थ्यूल) का निर्माण होता है। झुस्थ्यूल मीजोपोरस सिलिका से बनी जटिल और सुन्दर नैनो संरचनाओं से बना होता है। डायटम में आनुवंशिक बदलाव द्वारा वांछित आकार और संरचना के फुस्थ्यूल विकसित किए जा सकते हैं

डायटम्स, में सिलिका भवन एक जटिल प्रक्रिया है। ये वातावरण से बहुत कम सांद्रता में सिलिकॉन अवशोषित करते हैं जो कि सित्तिसिक अम्ल के रूप में होता है। इस घुलनशील सिलिसिक अम्ल को सिलिकॉन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन (SIT) आंतरिक कोशिका झिल्लियों में स्थानांतरित करते हैं और वहां से विसरित होकर यह सिलिकॉन निक्षेप पुटिकाश् (SDV) में जमा हो जाता है। इस सिलिसिक अम्त का श्सिलिका निक्षेप पुटिकाश् (SDV) में ही बहुलीकरण होकर जैव सिलिका का निमर्माण होता है तथा इस क्रिया में कार्बनिक यौगिक भी भाग लेते हैं। यह प्रक्रिया तापमान और pH पर निर्भर करती है। इसे सिनेटरिंग कहते हैं। निक्षेप-पुटिका में ही जैव सिलिका के जमाव और पुनर्गठन से शुस्थ्यूल का निर्माण होता है तथा इस प्रक्रिया में एक्टिन, माइकोट्युब्यूल और कोशिका कंकाल भाग लेते हैं।

कोशिका विभाजन के समय दोनों कपीट एपीचीका और हाइपोथीका अलग हो जाते हैं। कोशिका के भीतर ही दोनों पुत्री केन्द्रकों के मध्य माइकोट्युब्यूल सेंटर के समीप SDV का निर्माण होता है। दोनों नवीन कपाटों का संश्लेषण SDV के भीतर ही होता है। सिलिका के बहुलीकरण के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक लम्बी श्रृंखला वाले पॉलीएमीन LCPAS (long chain polyamines) हैं। दोनों कपाटों और गर्डलबैंड्स का निर्माण SDV में ही होता है। जब दोनों कोशिकाओं में पृथक प्लाज्मा झिल्लियों का निर्माण हो जाता है तब नवनिर्मित दोनों कपाट प्लाज्मा झिल्लियों से चिपक कर पृथक हो जाते हैं।

बहुपयोगी हैं डायटम

डायटम्स चाहे मृत जीवाश्मों के रूप में हों या जीवित हों, ये समान रूप से हमारे लिए उपयोगी हैं। इनमें संचित तेल जैव इंधन के रूप में काम में लिया जा सकता है। अपराधिक मामलों की जांच और वातावरणीय बदलाव और जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में डायटमों का इस्तेमाल सामान्य है। आधुनिक युग में नैनो तकनीकी का क्षेत्र वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का विषय बना हुआ है और असीम संभावनाओं से भरा है।

डायटम का फुस्यूल जो जैव-सिलिका की अति सूक्ष्म नैनो संरचनाओं से बनी सुसंगठित और जटिल रचना है, नैनो तकनीकी में अनेक प्रकार से उपयोगी है। जैव-सिलिका का उपयोग नैनो तकनीकी के क्षेत्र में अनेक इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल और संरचनात्मक युक्तियों के निर्माण में किया जा सकता है। बायो-मेडिकल क्षेत्र में इनका उपयोग बायो-सेंसर डिज़ाइन, इग डिलिवरी, मैग्नेटिक रेजोनेंस और अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में किया जा रहा है।

1. डायटम्स और नैनो तकनीकी में संभावनाएं

जैव-खनिजी भवन

जैव-खनिजी भवन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के जैविक प्रक्रमों द्वारा कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करके खनिज तत्वों का उत्पादन किया जाता है। डायटम्स द्वारा जैव- सिलिका का उत्पादन इस प्रक्रिया का सुन्दर उदाहरण है। डायटम्स द्वारा जैव-सिलिका का उत्पादन जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सामान्य ताप और दाब पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में महंगे कच्चे पदाथों, जटिल और महंगे उपकरणों और प्रयोग के लिए विशेष परिस्थितियों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती।

प्राकृतिक रूप से अत्यल्प खर्च में खनिज तत्व का उत्पादन होता है। इस जैव सिलिका से बने कंकाल का उपयोग वाटर फिल्टर के रूप में जल शोधन, संरचनात्मक ढांचों, और क्रोमैटोग्राफी में किया जाता है। इसके साथ ही डायटम कल्चर माध्यम में प्लेटिनम और कैडमियम के यौगिकों को प्रवेश करा के इन धातुओं के क्रिस्टल डायटम फुस्थ्यूल से प्राप्त किए जा सकते हैं। डायटम के सिलिका झुस्च्यूल पर कैडमियम की महीन फिल्म निर्मित की जा सकती है जो ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर फिल्म की तरह कार्य करती है।

औषधि परिवहन

रोगी अंग तक प्रभावी रूप से औषधि पहुंचाने के लिए इनके सिलिका कंकाल अधिक उपयुक्त सिद्ध हुए हैं। ये समान रूप से छिद्रित होते हैं कठोर होते हैं साथ ही औषधि से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करते। औषधि वाहक के रूप में उपयोग लेने के लिए डायटम संवर्धन के दौरान फुस्च्यूत में लौह यौगिक प्रवेश करवाये जाते हैं।

रोगी के अंग तक पहुंचाने के लिए इन्हें चुम्बक द्वारा निर्देशित किया जाता है। पेट के रोगों के लिए औषधि की फुस्च्यूत द्वारा सीधे मुख द्वारा भी लिया जा सकता है क्योंकि ये कंकाल विषैले नहीं होते और दवा को निरंतर रोगी अंग तक पहुंचाते रहते हैं। कार्यमा ज़ेपाइन औषधि (CBZ) का परिवहन इस प्रकार किया जा सकता है।

रोगी अंग तक एंटीबायोटिक दवा पहुंचाने और कैंसर कोशिकाओं तक siRNA पहुँचाने के लिए भी डायटम शुम्च्यूल का उपयोग किया जा सकता है।

जैव-संवेदक

डायटम कंकाल पर समान दूरी पर स्थित सूक्ष्म लकीरें सिलिकॉन चिप पर स्थित चैनलों का कार्य करती हैं। इसे हम लैब ऑन-ए-चिप भी कह सकते हैं। इसी के साथ छिद्रित होने के कारण ये कंकाल अच्छे फिल्टर भी होते हैं। इन विशेषताओं के कारण ये अच्छे जैव-संकेतक का कार्य करते हैं। इनके साथ किसी सिग्नल प्रदान करने वाले आणविक प्रोथ को बाँध कर संकेतक के रूप में उपयोग में लिया जाता है।

डायटम्स के फूस्थ्यूल में रासायनिक परिवर्तन करके उसको प्रकाशिक जैय-संकेतक के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। चूंकि डायटम फुस्च्यून बहुतायत में सहज रूप से उपलब्ध हैं, इसलिए जैव संकेतक के रूप में इनका उपयोग कम खर्चीला है। रासायनिक रूप से परिवर्तित शुस्च्यूत से एक जैव-प्रोच (एंटीबाड़ी के रूप में) संलग्न कर दिया जाता है। शुस्थ्यूल से निकलने वाली संदीप्ति से एंटीचाडी-लिजेंड प्रतिक्रिया का विश्लेषण कर लिया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां

प्रकृति द्वारा निर्मित संरचनाएं विलक्षण होती हैं, मानव द्वारा सूक्ष्म स्तर पर उतनी कार्यक्षम, मजबूत और व्यवस्थित संरचना बनाना मुश्किल है। डायटम फुस्च्यूल भी एक ऐसी ही जटिल संरचना है, जो अत्यंत व्यवस्थित, हल्की एवं दृढ़ होती है। वैज्ञानिक, माइको-इलेक्ट्रोमैकेनिकत सिस्टम्स (डमी) विकसित करने के लिए डायटम शुस्यूत का अनुकरण करते हैं।

डायटम कंकाल पर बायो-सिलिका के स्थान पर नए पदार्थों को स्थानांतरित कर त्रिविमीय नैनो संरचनाएं बनाई जाती है, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। कई बार फुस्थ्यूल पर नवीन पदार्थों की परत चढ़ा दी जाती है ताकि वांछित गुण प्राप्त किए जा सकें। इनका उपयोग कैटालिस्ट, ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स और सेन्सर्स में किया जाता है।

लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।